El Convenio 169 de la OIT: Derechos de los pueblos originarios y la cárcel en la Mosquitia

por Redacción Web |

|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Por Óscar Estrada

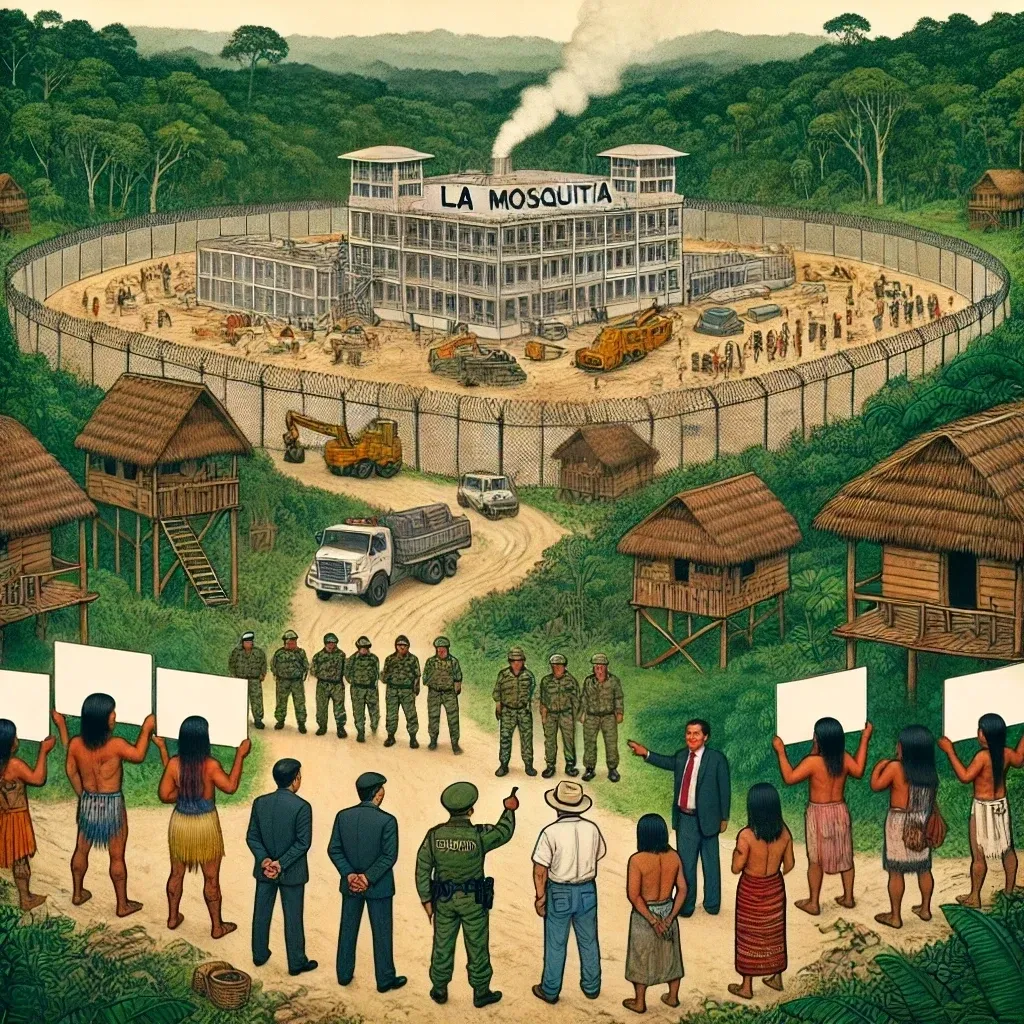

El gobierno de Honduras ha propuesto la construcción de una cárcel de máxima seguridad para 20,000 reclusos en la región de la Mosquitia, uno de los territorios más biodiversos y culturalmente significativos del país. Esta región es el hogar ancestral de pueblos indígenas como los misquitos, tawahkas, pech y garífunas, quienes están protegidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Honduras en 1995. Este tratado internacional garantiza el derecho de los pueblos originarios a ser consultados de manera libre, previa e informada antes de que se implementen proyectos que puedan afectar sus territorios, modos de vida y culturas. Sin embargo, la decisión gubernamental de proceder con este megaproyecto sin respetar la consulta ha generado un amplio debate y advertencias sobre las graves implicaciones legales, sociales y ambientales que podría tener.

No es la primera vez que la administración Castro enfrenta controversias relacionadas con proyectos penitenciarios. En un intento previo, se propuso la construcción de una cárcel en la Isla del Cisne, un espacio protegido por su biodiversidad marina. El proyecto fracasó, por lo que la ministra de Defensa, Rixi Moncada, calificó como un “boicot”. Ahora, al presentar la propuesta de la megacárcel en la Mosquitia, Moncada ha declarado que la oposición proviene de estructuras del narcotráfico. Esta narrativa polarizadora intenta desviar la atención del verdadero problema: el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT y el derecho inalienable de los pueblos indígenas a decidir sobre los proyectos que afectan su territorio y su vida cotidiana.

El Convenio 169, adoptado en 1989, marcó un antes y un después en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y tribales a nivel mundial. Surgió como una respuesta a décadas de marginación, desplazamientos forzados y despojos territoriales realizados en nombre del “desarrollo”. Este tratado obliga a los Estados a llevar a cabo procesos de consulta antes de implementar medidas que puedan impactar a los pueblos originarios, asegurando que estos procesos sean libres de coerciones, realizados antes de tomar decisiones y con información transparente y accesible. No se trata de un acto formal, sino de una garantía efectiva de participación, respetando la autonomía de estas comunidades para decidir sobre sus prioridades económicas, sociales y culturales.

La Mosquitia hondureña, además de ser un espacio culturalmente vital para los pueblos misquito, tawahka, pech y garífuna, representa una de las regiones más frágiles del país. Las comunidades de la zona han logrado resistir la marginación histórica y preservar su organización social y tradiciones a pesar del abandono estatal, el impacto del narcotráfico y la expansión de actividades extractivas. La instalación de una cárcel de esta magnitud en la Mosquitia tendrá consecuencias devastadoras. La infraestructura necesaria, como carreteras, edificios y servicios, resultará en deforestación, contaminación y alteraciones profundas del ecosistema local. Además, la llegada de personal penitenciario y la dinámica propia de una megacárcel transformará la vida cotidiana de las comunidades, generando riesgos de conflictos sociales, aumento de la inseguridad y desplazamientos involuntarios.

Este tipo de proyectos también amenazan la cultura y las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas. La imposición de modelos ajenos de desarrollo y seguridad contribuye a erosionar las tradiciones y los idiomas de estas comunidades, generando una pérdida cultural irreparable. Ignorar el derecho a la consulta previa, libre e informada no solo perpetúa una historia de exclusión, sino que también vulnera los derechos humanos fundamentales de los pueblos originarios.

Si el gobierno decide avanzar con el proyecto sin cumplir con el Convenio 169, enfrentará consecuencias severas. A nivel nacional, las comunidades afectadas podrían organizarse y movilizarse con el respaldo de organizaciones de derechos humanos, generando un clima de tensión y conflicto social. Asimismo, el incumplimiento del tratado podría llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia o a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que resultaría en la paralización del proyecto y en un desprestigio para el gobierno. En el ámbito internacional, Honduras quedaría expuesta a sanciones y a la pérdida de financiamiento proveniente de organismos multilaterales y cooperantes internacionales, deteriorando aún más su imagen y credibilidad.

El dilema entre la seguridad nacional y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas no es una disyuntiva real. La verdadera solución consiste en combinar la necesidad de garantizar la seguridad con el cumplimiento de las obligaciones legales y el respeto a los derechos humanos. La consulta previa, lejos de ser un obstáculo, representa una oportunidad para dialogar y encontrar soluciones que respeten los derechos de las comunidades y las necesidades del país.

Honduras tiene ante sí la oportunidad de actuar con justicia y legalidad. Respetar el Convenio 169 no es solo un mandato legal, sino una acción necesaria para construir un futuro más inclusivo y equitativo. La Mosquitia y sus pueblos originarios merecen decidir su destino y no ser tratados como una zona de sacrificio. El gobierno debe demostrar que la seguridad puede alcanzarse sin atropellar los derechos de quienes han sido guardianes de ese territorio durante generaciones. Solo así podremos avanzar hacia un país más justo y respetuoso de su diversidad histórica y cultural.